昨日(2026年1月25日)の朝、出口織ネームのある「石川県白山市鶴来」は、一夜にして50cmを超える積雪に見舞われました。

週明けの月曜日。幸いにも駐車場の除雪は業者さんにお願いしてあったため、スタッフの出勤はスムーズでしたが、玄関前などは全員総出で雪かきからのスタートです。

しっかりと体が温まったところで、無事に朝礼を迎えることができました。

除雪された道路や地域のインフラに改めて感謝する1日です。

雪の影響があった地域の皆様、大丈夫でしたでしょうか?

しんしんと降り積もる雪景色の中にいると、冬の厳しさと自然の力強さを肌で感じます。

そして、この「雪」や「寒さ」を感じるたび、私たちはあることを再確認します。

それは「私たちが作る織ネームこそ、こうした過酷な環境下で輝くものであるべきだ」ということです。

過酷な環境でこそ差が出る「織ネーム」の品質。

今まさに雪かきをしている時や、ウィンタースポーツを楽しむ時。

身につけているウェアやグローブ、ギアは非常に過酷な環境にさらされています。

雪や雨による「水濡れ」はもちろん、激しい動きによる「生地同士の摩擦」、道具との「接触」など、ロゴマークにとっては過酷な条件ばかりです。

プリントであれば剥がれてしまったり、色が霞んでしまうような「ハードな環境」で使われるアイテムにこそ、私たちが作る、堅牢な織ネームが選ばれています。

今回は、アウトドアメーカー様に特におすすめしたい、弊社の技術を2つご紹介します。

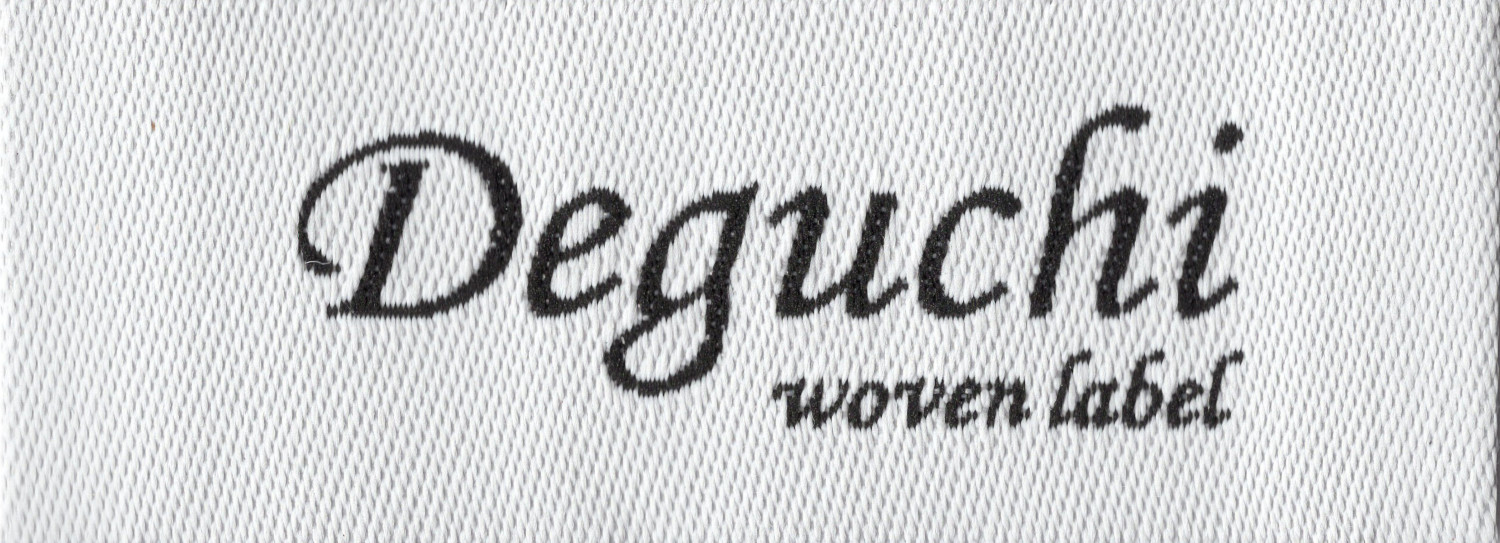

1.摩擦に強く、高級感を演出する『裏朱子織(うらしゅすおり)』

アウトドア用品やバッグの外側など、他の物と触れ合う機会が多い場所には、特に「擦れに強い」織り方が求められます。

そこでおすすめなのが『裏朱子織』です。

以前、制作させていただいた人気アウトドアブランド「鎌倉天幕(株式会社ニューテックジャパン)」様の制作事例でも、キャンプ用品としてガシガシ使われることを想定し、この織り方をご提案しました。

一般的な「平織」に比べて表面が滑らかで引っかかりにくく、摩擦に強いのが特徴です。

さらに、ブランドロゴに高級感を与えることができます。

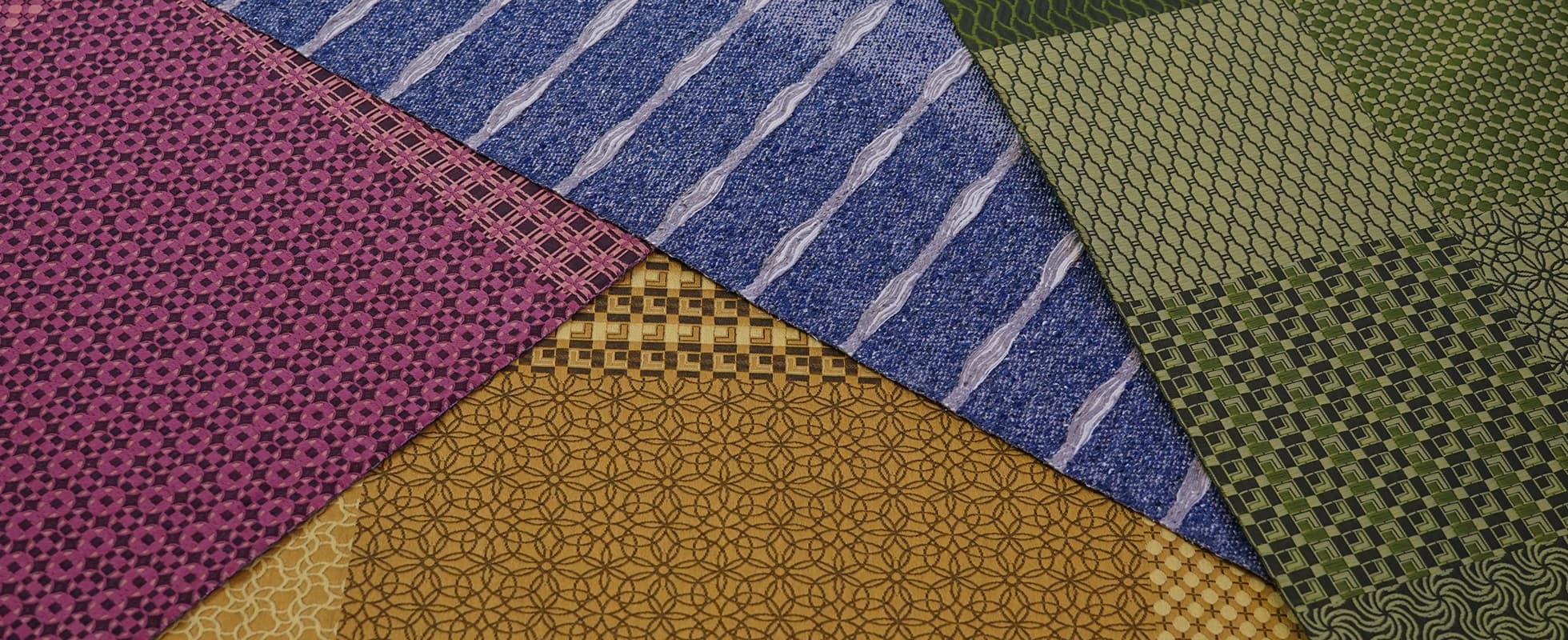

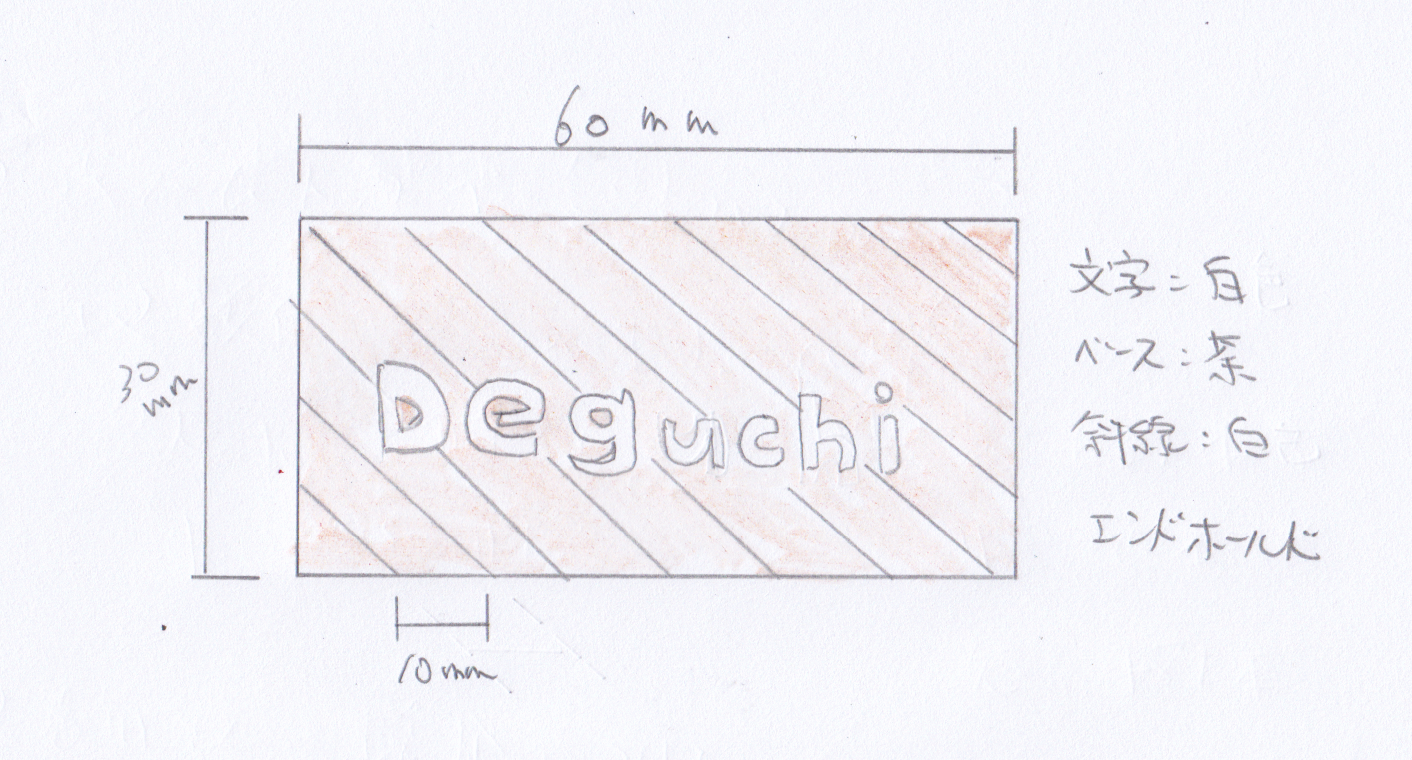

2.雪の結晶のような「微細なデザイン」も再現する高密度技術

「織物は細かい表現が苦手」と思われていませんか?

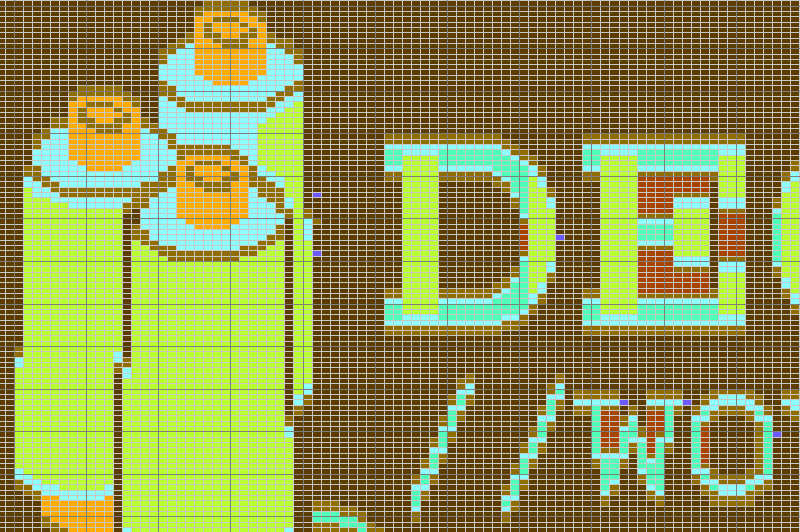

出口織ネームでは、織物設計図、糸の太さ、打ち込み回数の組み合わせを緻密に計算することで、プリントに迫る繊細なデザイン表現を可能にしています。

鎌倉天幕様のロゴにある「セリフ(文字の先端の飾り)」や、漢字特有の滑らかな曲線。

これらは、当社の織物設計図担当者が一箇所ずつ手作業で修正し、何度も試し織りを重ねることで再現したものです。

最小1.2mm程度の文字まで表現できる技術がありますので、雪の結晶のような複雑な幾何学模様や、繊細なフォントのブランドロゴもお任せください。

冬のアウトドアギアに、確かな「顔」を。

雪や雨に濡れても、岩や氷に擦れても、色褪せにくく丈夫な織ネーム。

本格的なアウトドアブラン品はもちろん、冬の防寒着やチームウェアのブランディングにおいて、長く美しさを保ちます。

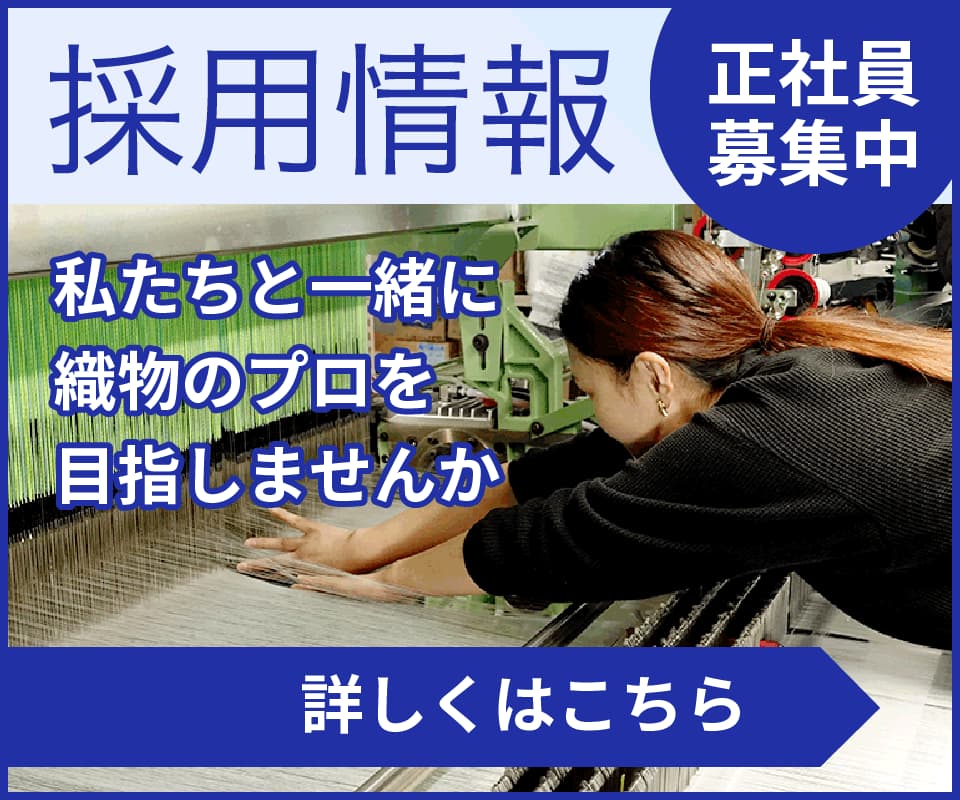

雪にも負けず、工場は熱気を持って稼働中です!

「こだわりのロゴを、ハードな環境でも綺麗に見せたい」

「こんな細かいデザインでも織れる?」といったご相談、ぜひお待ちしております。

『ベース生地とデザイン部分を1枚の生地として同時に織る』のが織りネームやブランドタグなどです。

『ベース生地とデザイン部分を1枚の生地として同時に織る』のが織りネームやブランドタグなどです。

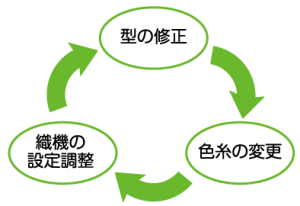

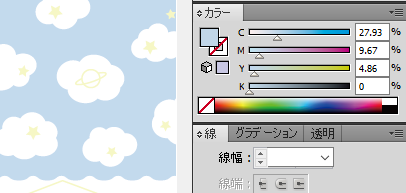

上の『型の修正』と合わせて、織機の動きを微調整することもあります。

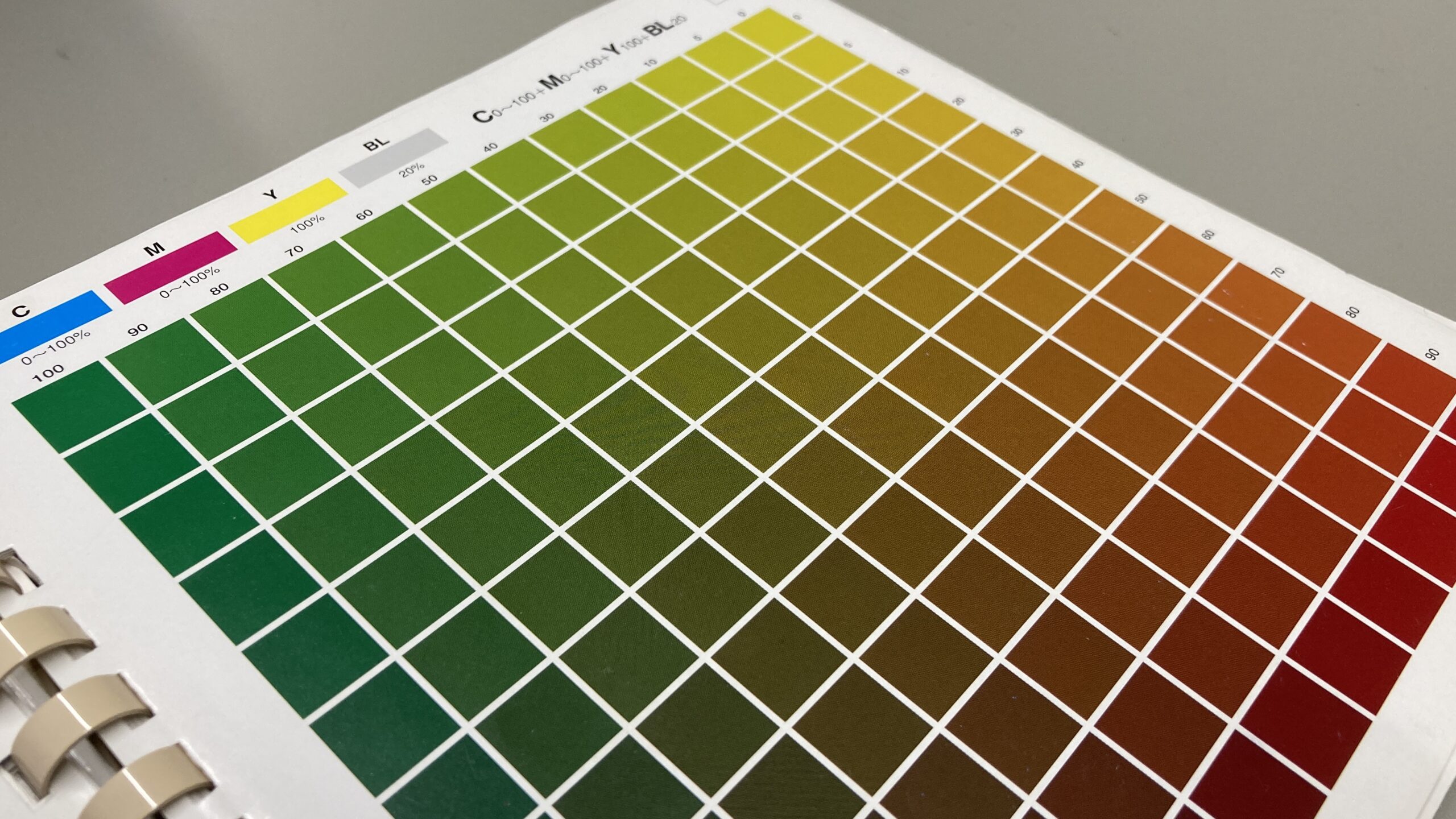

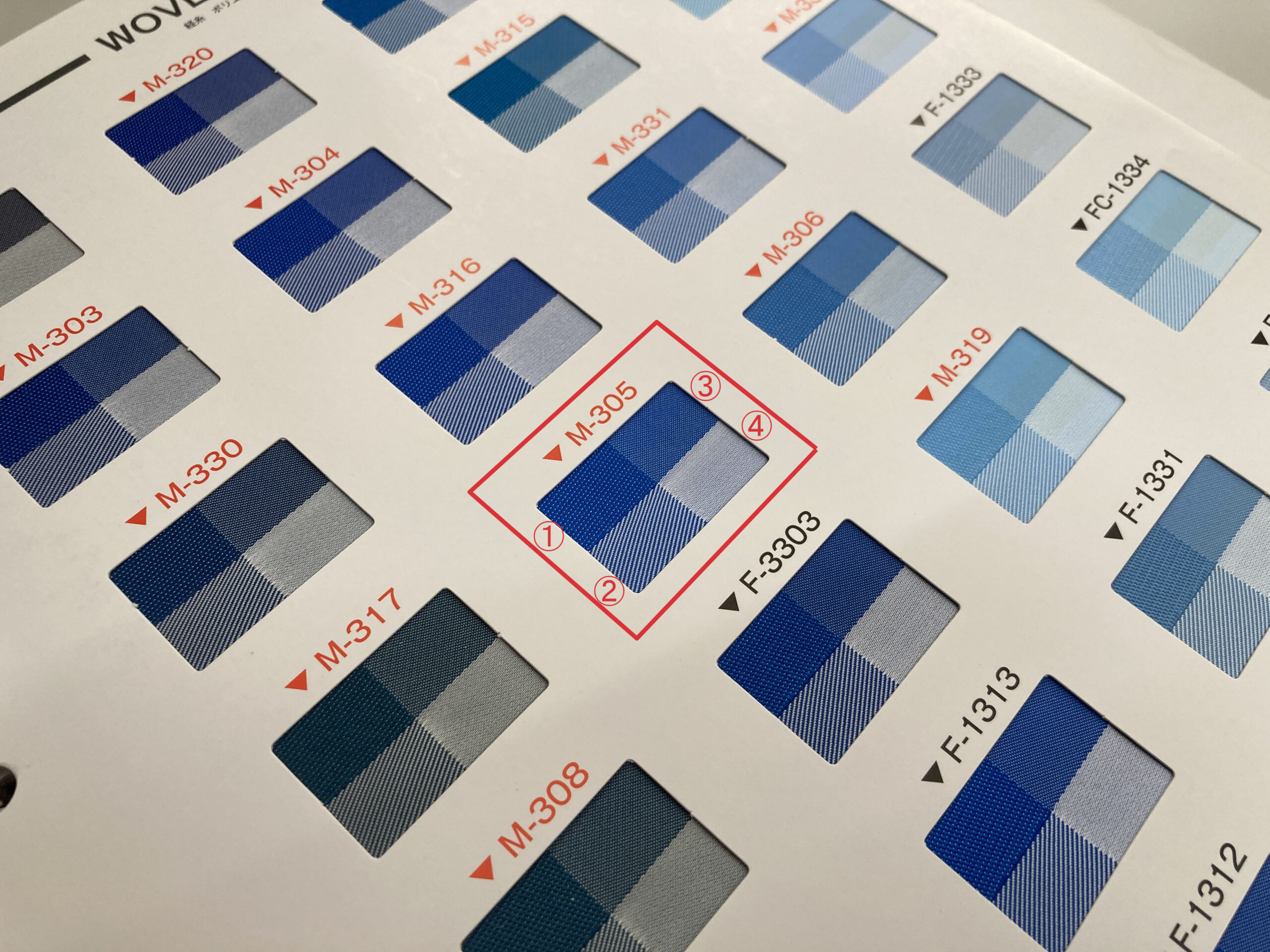

上の『型の修正』と合わせて、織機の動きを微調整することもあります。 上の写真は糸の見本帳ですが、例えば紫色の「M-402」という1つ糸番号に対して4種類の色が見えませんか?

上の写真は糸の見本帳ですが、例えば紫色の「M-402」という1つ糸番号に対して4種類の色が見えませんか?